¿Alguna vez se ha preguntado cómo percibe la ciudad a través de los sentidos: sus olores, sonidos y texturas? ¿O por qué toma la misma ruta para ir a su lugar de trabajo o devolverse a su casa? ¿Qué puede determinar que ciertos espacios sean agradables o no?

La forma en la que se vive el territorio, y se construye todos los días, se ve condicionada por decisiones diarias de las personas. Habitar el espacio muestra que el cuerpo está presente y que las percepciones sensoriales también construyen lo urbano y lo rural. El investigador David Howes, antropólogo canadiense, destaca la mirada multidisciplinar de dichas percepciones sensoriales ya que son estudiadas desde la filosofía, la ciencia, la arquitectura, la neurología hasta la planificación urbana. Kate McLean, artista e investigadora, por otro lado, ha diseñado los mapas sensoriales a través del olfato para resaltar los datos invisibles y reflexionar sobre lo urbano a través de ese sentido en particular. La profesora menciona la importancia de los olores en el entorno urbano como datos que aportan al diseño de cartografía para medir la calidad de vida de las habitantes.

En este contexto, desde el área de Género y ciudad, nos pareció importante ahondar en la participación activa de las niñas y mujeres dentro de la ciudad. Ellas son actoras esenciales tanto en el ámbito local como en las políticas públicas nacionales para la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Las investigaciones deben apoyarse en nuevas metodologías y herramientas para recoger las percepciones ciudadanas y así, analizar cómo integrar los resultados en la formulación de políticas públicas. Si se tuviera en cuenta la experiencia urbana a través de los sentidos y las mujeres y niñas tuvieran mayor oportunidad de expresar sus vivencias y necesidades, se les daría un reconocimiento para transformar las estructuras sociales que históricamente las han relegado a un segundo plano, limitando su agencia y visibilidad.

Fuente: Fotografía tomada en campo por Juan Camilo Aguirre, 2025.

¿A que huele la ciudad?: A pedos

El domingo 9 de marzo, el equipo de Género y ciudad se acercó a mujeres, adolescentes y niñas en la ciclovía de Bogotá para preguntarles cómo sienten la ciudad desde su cuerpo. El tema principal fue: “La ciudad la sentimos todas: el Género como variable transversal para el reconocimiento de derechos, igualdad y empoderamiento de niñas y mujeres en la construcción de ciudad”.

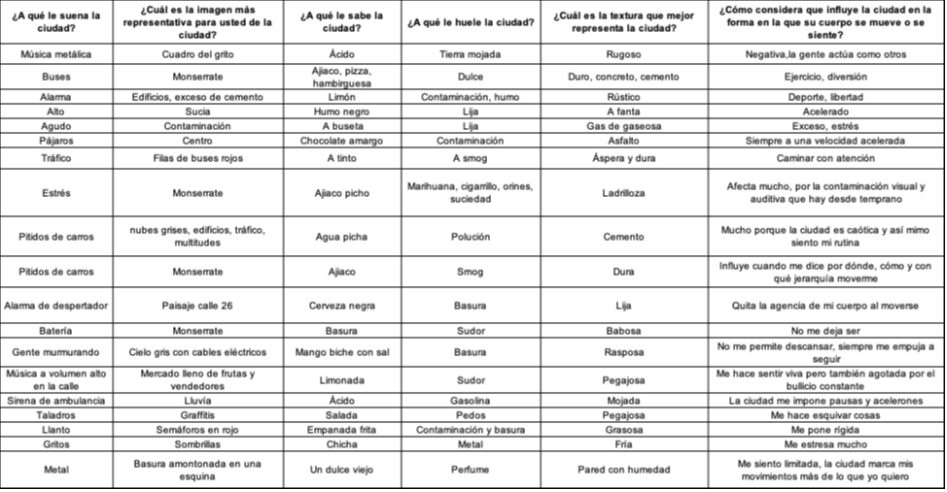

Se desarrolló una metodología donde el equipo de Despacio les preguntaba la primera palabra que se les viniera a la cabeza según las siguiente seis preguntas relacionadas con los sentidos:

¿A qué le suena la ciudad?

¿Cuál es la imagen más representativa para usted de la ciudad?

¿A qué le sabe la ciudad?

¿A qué le huele la ciudad?

¿Cuál es la textura que mejor representa la ciudad?

¿Cómo considera que influye la ciudad en la forma en la que su cuerpo se mueve o se siente?

En total se obtuvieron 22 respuestas durante la jornada, tres de niñas y 19 restantes de mujeres adultas.

A continuación, los resultados de las mujeres adultas a las preguntas realizadas:

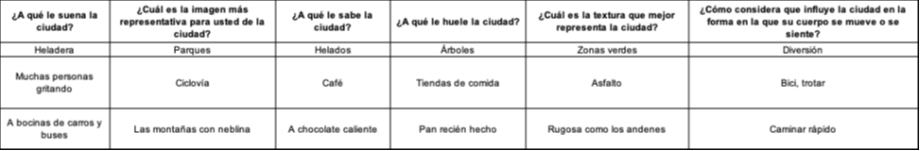

Estos son los resultados de las niñas:

El 40% de las menciones sobre sonidos urbanos aluden a ruidos que pueden considerarse fuertes (música metal, alarmas, pitos, batería y música alta), mientras que el 15% describe sonidos más suaves (agudo, pájaros o gente murmurando). En cuanto a olores, casi la mitad de las respuestas mencionan contaminación o basura, frente a un 15% que evoca aromas como pan recién hecho o árboles. Monserrate destaca como ícono visual, apareciendo en cuatro respuestas, seguido de cerca por imágenes relacionadas a edificios o tráfico. En el plano corporal, el 60% de las participantes sienten que la ciudad les genera estrés o restringe sus movimientos, aunque un 25% la vincula con actividad física o vitalidad.

Las respuestas analizadas reflejan percepciones diversas sobre la experiencia urbana. Por un lado predominan descripciones que vinculan la ciudad con sensaciones de agotamiento, ritmo acelerado y saturación de estímulos, asociados a superficies duras como el cemento o el asfalto. Estas narrativas destacan cómo el entorno físico puede influir en la movilidad y el bienestar, con expresiones recurrentes de estrés o falta de autonomía (“la ciudad me impone pausas y acelerones”, “me siento limitada”). Emergen elementos que contrastan con esta visión, como referencias a símbolos culturales (Monserrate, el ajiaco, el chocolate) o espacios verdes, los cuales aparecen como puntos de conexión emocional con la ciudad. Además, se observan diferencias en las percepciones según grupos etarios: mientras algunas niñas asocian el espacio urbano con diversión, ciclovías y caminatas rápidas, otras personas enfatizan las limitaciones. Esto sugiere que la experiencia urbana no es homogénea y podría estar mediada por factores como la edad o las prácticas cotidianas.

Fuente: Fotografía tomada en campo por Juan Camilo Aguirre, 2025.

Las percepciones recopiladas muestran que la ciudad es interpretada de maneras diversas: como un espacio que genera identidad, pero también desgaste y donde coexisten símbolos culturales valorados con una “materialidad” dominada por el concreto y dinámicas aceleradas. Esta variedad de experiencias plantea preguntas sobre el diseño urbano y las prioridades que lo guían. Los resultados indican que, si bien la percepción sensorial es inherente a lo urbano, existen demandas implícitas hacia entornos que equilibren la estimulación con oportunidades para el descanso, la movilidad autónoma y la conexión comunitaria.

¿Cómo estas perspectivas podrían ayudar a repensar la habitabilidad urbana?

Texto: Valeria Bernal.

Bibliografía

CREA Madrid Nuevo Norte. (s.f.). Nuevo urbanismo. https://creamadridnuevonorte.com/noticia/nuevo-urbanismo/

De Lauretis, T. (1989). La tecnología de género. En La tecnología de género (págs. 6–34).

Global Platform for the Right to the City. (s. f.). Por qué hablamos del Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Global Platform For The Right To The City. https://www.right2city.org/es/news/why-we-talk-about-womens-right-to-the-city/

Howes, D. (2022). The sensory studies manifesto: Tracking the sensorial revolution in the arts and human sciences. University of Toronto Press. https://utppublishing.com/doi/book/10.3138/9781487528621

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) & Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2014). Participación de Niños, Niñas y Adolescentes En la Gestión Pública Territorial. https://www.icbf.gov.co/system/files/guia_5_participacion_de_ninos_nina_y_adolescentes_en_la_gestion_publica.pdf

McLean, K. (s.f.). About. Sensory Maps. Recuperado el 11 de abril de 2025, de https://sensorymaps.com/about/

ONU MUJERES & Secretaría de las Mujeres de Bogotá. (2023). PRINCIPALES RESULTADOS, LECCIONES APRENDIDAS y PRÁCTICAS PROMISORIAS DEL PROGRAMA CIUDADES SEGURAS BOGOTÁ. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2023-05/080523_Bogot%C3%A1.pdf

Transecto. (2022, noviembre). Urbanismo sensorial: Vivir la ciudad con todos los sentidos. https://transecto.com/2022/11/urbanismo-sensorial-vivir-la-ciudad-con-todos-los-sentidos/

UNICEF. (s. f.). Territorios amigos de la niñez. https://www.unicef.org/colombia/territorios-amigos-de-la-ninez

Interesante contrastar la opinión de las niñas a las mujeres.